ある意味で、簡易編み図の読解方法を地道に調べていたときよりもわけのわからないことに追い回されていたわけだが、「要するにどうしようもない」という結論が出たらすっきりした。ついでに引き上げ編みの編みくらべまでやったら尚更すっきりした。

編みくらべはともかく、糸の量に関しては何がどうなっているのかさっぱりわからず、原因もわからない。ここまで極端なことになると却ってせいせいするのが自分の常だ。どうしようもないなら好き勝手にやるしかない、と。

とはいえ、妙なものを引き当ててしまう傾向はどうにかしたい。図とその説明文が一致しないとか、論理性がみえない記載をしている編み図とか、経験値が乏しい段階でこういったものにぶつかると乗り越えるのが難しい。

もうちょっと編み物の「もの」を知っていればなんとかなることなのに、なぜまだいろいろ物知らずの段階でこういうことになってしまうのか。人生初の着るものを編む時点で、簡易編み図・割り出しあり・引き返し編みあり・襟と袖の拾い目あり、というセーターを選んだことからして、「ハードルが高いのが棒針編みだ」と運命づけられていたように思えたりする。こういう困難があるものは必ず棒針編みだというのも何かあるように思えてならない。

ただ、こういう「自分はこうだ」という定義づけは基本的にあまりよろしくない。自らそういう方向に追いやる固定観念などろくでもないので、棒針編みばかりが大変なわけじゃないと自覚しなければ。

というわけで、大変なものをかぎ針で編んでみよう。

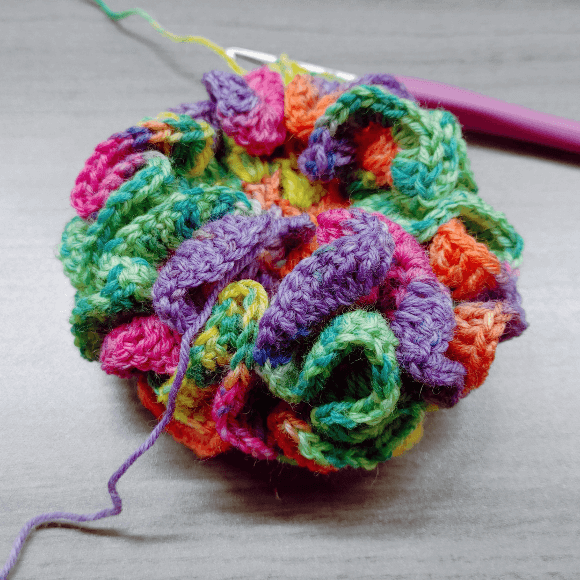

長編みフリルに挑戦。そんなもんほんとに自分に編めるのか。 ここまで3段。どこがフリルだという強い疑問がわいた。

端を持ち上げるとこう。 なんか、螺旋っぽいような……意外な姿になってちょっとびっくり。

このフリル、そもそもはきのうの「すてきにハンドメイド」に佐倉編物研究所の伊藤さんが出ていたのを観たのがきっかけだった。

フリルのバッグを編むと知ったときは、ふーん、そうか、くらいの感想。フリルには基本的に関心がないのだ。でも、伊藤さんの編み地がきれいだという評判をよく耳にするので、編んでいる姿を見てみたいなと思った。

で、NHKプラスの後追い配信で観てみた(テレビのアンテナ、買おうと思ってもう3年くらい経つな……)。

するといきなり正多面体の話。それから双曲面の話。

なんというか、手芸の番組という感じがぜんぜんしない。「編み物が数学理論の発見に大きな役割を果たした」とのナレーションもあったが、どう見たって「数学理論は日常のこんなところにもあります」という数学先行な雰囲気がぷんぷんだった。

まるで主語が数学な感じに思えた。手芸番組なのに編み物がおまけっぽいというか。「フリルも数学の理屈を具現しているんですよ、実際に編んで確認してみましょう」みたいな。

その妙な構成がやけにおもしろくて、そしたらフリルもおもしろそうに見えてきた、というわけのわからないことになった。

おかしいな。フリルの話は伊藤さんの記事でも読んでいたのに、なんでテレビでの話の運び方で編む気が起きたんだろう。

フリルの先にあるもの | amimono

佐倉編物研究所所長、伊藤直孝さんがお届けする数学と編み物に関するコラム。今回は、裏メリヤス編みの矯正方法に関するコラムです。

それでいまわたしが編んでいるのは、番組で紹介されていたフリルのバッグではなく、純粋なただのフリル。つまり(?)、上記の記事で紹介されている脳みそフリル。「1目に3目ずつ編み入れていく」という単純明快さ。

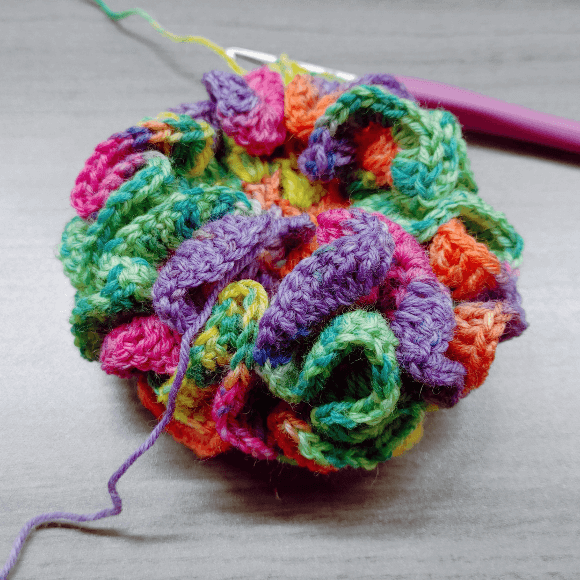

でも前述の通り、3段編んでもぺったり平たくて、おっかしいな、思っていたより難しいんじゃないかこれ、どっか間違ったか、などといろいろ考えながら4段目を編んでいたら途中から急に様子が変わってきた。

「もうぺったりしているの無理」という声が聞こえてきそうだ。 そして4段目を最後まで編んだらこうなった。

おお。がっつりフリル。ついさっきまで机にぺったり張り付くような様だったのが嘘みたいだ。そうか、急にくるんだな。これはおもしろいぞ。 波打っているのを無理に平たくしようと編み地に逆らわずに動かしてみたら、くるくると円を描くような方向に進んでこうなった。

でもたぶんこのままDNAの模式図みたいなたくさんの螺旋になるわけではなく、記事で紹介されていたような脳みそ風になるんだよな。もしかしてそれも急にくるのか。

こんなもん編んでどうすんのとうっすら思うが楽しい。

いや、かぎ針も難しいとか大変だとか感じるためにこのフリルはいいんじゃないかと思ったが、ただ楽しいだけだったな。

コメントを投稿

別ページに移動します