まだるっこしい題名になってしまったが適切で簡潔な表現が思いつかないのでどうしようもない。読点を入れて多少はわかりやすくしたつもりで、しかしこれを非日本語話者の人が意味を理解できるだけの意味になっているのか自信がない。

前回の投稿で取り上げた作品を編むにあたって、珍しく作り目で苦労した。編み図の指示は「同じ糸でくさり目の作り目をする」というものだったが、変わり糸なので安定して編むことができず、おまけに裏山を拾って数が合わないという事態になった。しかも2度も。ボンテンまみれの糸をほどくというのはなかなか神経を使う。

棒針編みの「別糸の作り目」の要領で何か方法はないかと昭和の冊子や基礎本を開いてみたが、もちろん載っていない。

検索しようとするも、このような毛糸の一般名称がわからない。「変わり糸 作り目」とか「ファンシーヤーン 作り目」と苦し紛れのキーワードで調べ、「ランタンモール 作り目」や「トッピングモール 作り目」で調べてもまったく目指す情報が出てこない(この糸の名前がランタンモールで、この糸の旧版的なもの?がトッピングモール)。

検索キーワードの工夫の限界に達したら、もうあとは自分で考えてどうにかするしかない。

調べ始めたときは、こんな特殊な糸なのだから、誰かしら作り目の方法や編み方を記事にしているだろうと思った。でも調べているうちに、そもそも単独で使う方が珍しいのかもしれないと思えてきた。他の毛糸と引き揃えて編むのが一般的なようだった。

それでも、この糸を1本どりでかぎ針で共糸鎖の作り目をしろと書いてある編み図が目の前にあるのだ。本やネットの情報を必要としない超上級者向けなのかもしかして。模様編み自体は初心者でもできる内容だが、自分程度が迂闊に手を出すべきものではなかったのか。

わたしは初心者の域を抜けてはいない。凝った技法はろくに知らないし、編み図の記号もほとんど覚えていないし、とじはぎはできるが名称を覚えていないので本で確認しなければならない。これは慣れたかぎ針編みでも同様である。

そんな初心者なので、高度なものかもしれないというのはこれを書いていて初めて気がついた始末だ。つまり、ついさっきまで考えもしなかったので、どうにか解決する方法はないかと試した。

ものを知らないというのは怖い。どこで引き返すべきかということすらわからないのだから。

まず考えたのが、最初の段にあたる部分を別の毛糸で編み、その次の段からランタンモールで編む、という方法だ。

ここで必要なのは、別の毛糸をほどいたあともランタンモールがほどけずに済むにはどう編めばいいのか、ということだ。くさり編みの上にくさり編みを編むことになるが、果たしてそんなことができるのか。くさり編みの作り目の上にはたいていこま編みや長編みを編むので、どうすればいいのか思いつかない。

ふと、靴下のマチの拾い目が頭に浮かんだ。端のくさり目から糸を引き出し、そこに糸をかけて表目を編む方法だ。それと同じように、別糸のくさり編みの裏山から糸を引き出してくさり編みをするとなると……引き抜き編みはどうだろう。

頭のなかで編む様を想像し、糸を引き出してできる目から別糸を引き抜いても、くさり目はそのまま残るように思えた。そうだ、グラニースクエアをつないだときに引き抜き編みをやったら、くさり編みのような目になったよな。

というわけで、以下が「たぶんこれでいいはず」の記録。

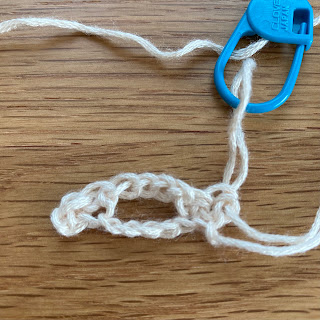

ピンクの糸が別糸の作り目。最初も最後も少し余分に編み、あとでほどきやすいよう最後を青いマーカーで留めておく。ちなみになぜ最初の方も余分に編むかというと、くさり編みの端の裏山は拾いにくいから。

次は別の糸で、白いマーカーから8目編んでいく。ここが「本体の糸の作り目」になる。

まずはかぎ針に輪をつくる(この輪はくさり編みをするときに最初に作る輪と同じ方法で作った)。くさり編みの裏山にかぎ針を入れたら、白い糸をかけて引き出し、そのままかぎ針の輪に引き抜く。

このあとも同じように、ピンクのくさり編みの裏山に引き抜き編みをしていく。

必要な作り目(8目)の引き抜き編みを終えて裏返すと、ピンクの糸の間にシンカーループのようなものがある。これが白い糸でできたくさり目の裏山。これで本体の糸の作り目が完了。

いちばんの懸念は、別糸をほどいたあとで「作り目の次の段で拾わない目」がくさり編みのかたちで残るかどうか、ということだ。今回の作品は作り目の次の段で、数目おきにこま編みを編み入れていく。つまり、こま編みを編み入れない部分はくさり編みとして残っていなければならない。

そのためつくり目の次の段は、立ち上がり1目のあと「こま編み2目・くさり編み4目・こま編み2目」で編んでみた。

いちばん最後の裏山を拾うところでどれだと迷ったので、次にこの方法を使うときはマーカーをつけておこう……(かぎ針だろうと棒針だろうと、目や糸の判別は未だによく戸惑う。だから構造をきちんと理解しろよと思うのだが)。 ピンクの別糸をほどくとこうなる。

中央の4目(2段目でくさり編み4目を編んだ部分)の作り目もほどけていない。よしよし。この方法なら変わり糸に限らず、裏山を拾いにくい毛糸にも適用できそうだ。

わたしは普通の毛糸で編むときは作り目を2号大きいかぎ針で編むのだが、今回は別糸・本体の作り目部分・本体すべてを同じ号数のまま編んだので、裏山拾いが少し面倒だった。

号数を変えなかった理由は特にない。なんとなく、引き抜き編みで本来の作り目(本番の糸の作り目にあたる部分)を編んでいくのだから、別糸をちょっと太い糸にする程度にとどめた方がいいような気がしたのだ。

いや、それとも別糸・本体の作り目部分のみ本体より太いかぎ針を使えばいいのかな。どのみち、ランタンモール1本でかっちりした編み地を編むわけではないのだから、多少ゆるい作り目になってもいいように思えるが。

とにかく結果として、ランタンモールでも無事にこの方法で作り目を終えることができた。

ただ、糸が細いので目を数えるのがえらく大変で、本体の作り目部分の次の段を何度もやり直し。マーカーつけてもしくじるってどうなんだ。結局、白い糸を別糸の作り目に目印のように入れた。やっていることはマーカーと同じなのに、じゃらじゃらうるさいマーカーよりも結局は糸じるし。

おまけに今回の作品は、あとで作り目部分から逆方向に編むセクションがある。そのため別糸はほどかずに残したままにして、作り目からの拾い目をやりやすくしようという算段である。そうしないと自信が持てないくらい、この糸だけで編むのは難しい。

やっぱ超上級者向けなんじゃないか、今回の作品。

コメントを投稿

別ページに移動します