今の気分はこうだ。

これは書店で偶然みつけたノンタンの帆布の袋。「本袋」という名称で、要するに書籍用エコバッグ。それほど厚手ではないが、なかなか使い勝手がよい。反対側には簡易ポケットがついているのも便利だ。 いったんは決着した引き上げ編みの件が、まだケリがついていなかったとわかってうんざりした。うんざりした挙げ句に嫌気がさして、もはや基礎本に対してこの本袋のノンタンのような気分である。

引き上げ編みの編み方を「表は『かける→すべる』、裏は『すべる→かける』」と自分なりに公式をつくってどうにかしたが、ふと、基礎本の出版社が編み方のアプリをリリースしていることを思い出した。

本が信頼できなくなったけれど、アプリではもしかして違う説明がされているかもしれない。しかも動画でも確認できる仕様だというので、さっそく「裏編みの引き上げ編み」を調べて動画を観たら。

表をみて編むときも、裏をみて編むときも、「かける→すべる」の順序

( ゚д゚)

愕然とした。

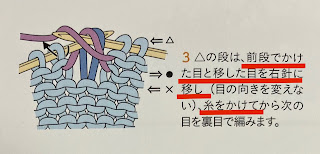

基礎本ではこうなってるじゃん……

もう文章が誤っていることは確実。が、話はここで終わらない。 勘弁しろよ畜生と思いながら、「表編みの引き上げ編み」の説明も比較してみた。

すると、こちらの場合も本ではこうなのに、

動画では、表をみて編むときも、裏をみて編むときも、「かける→すべる」の順序……。

更にまだ話はここで終わらない。

アプリにはイラスト解説も載っているのだが、添えられた文章は「糸をかけたあと目をすべらせ」と書いてありながら、イラストでは、すべらせた目の左側に、かけた糸が描かれているという……なんだよそれ。糸をかけて、目をすべらせたらかけた糸の下をくぐらせろってことかよ。

もういや。まじでいや。

真実はどこだ畜生と頭を抱え、いちばんはじめに(というかもはや唯一)信頼できた昭和56年の付録冊子を開いてみたら、目を落としてかけ直すやり方の引き上げ編みだけが載っていた。

実は最初に軽く検索して、引き上げ編みには2種類(糸をかけて目をすべらせる方法と、目を落とす方法)あることは確認していた。

どちらが適切なのかがわからず、それで基礎本を開いたら前者の方法が載っていたので、今はこちらが一般的な方法なのだろうと解釈した。それに加えて、いったん目を落とす方法は自分がやると失敗する確率が高そうだ、というのもある。

しくじりそうだが、この方法でやった方がいいか……。

糸をかけて目をすべらせる方法の正解、わからないもんな。基礎本を見ても。基礎本なのに。

ほんと嫌気がさしてくる。

しかし嫌気がさしても自信はないので、自分では妥当だと思ったけれど正しいかどうかわからない「表は『かける→すべる』、裏は『すべる→かける』」でいくか。

でも見た目はいま編んでいる作品の完成写真と同じように見えるけれど、本当にこのまま続けていっていいのだろうか、という不安もある。

別にいいんじゃねこれで、といつもなら思うのに、わけのわからなさがだいぶ神経にきたのか、やたらと不安が強い。なんというか、まともな結論を見て安心したくてしょうがないのだ。

たとえば独裁者の狂信的な思想というのは、ものによっては「そう考えてしまうのはわからないでもない」と一定の理解ができる場合があるが(同意ではなく、当人の経験や思考の流れを丹念にみていくと「だからそう考えちゃったわけかー」と納得がいく、という意味。もちろん、どうやっても意味不明な場合もある)、今回ばかりはわからない。この出版社が考える「引き上げ編み」はどう編むのか。いや動画の通りなんだろうけれど、図は? 文章は? そもそもなんで本とアプリで説明違うの?

すごく疲れた……

が、脳はまだ諦めきっていなかったのか、「いま編んでいるのはベストアイズコレクションの掲載作なんだから、出版元のハマナカのいう『引き上げ編み』を調べればいいじゃん」と思いついた。

引き上げ目(引き上げながら編む)

引き上げ目(引き上げながら編む)のページです。

よくわかった。

ようやく落着して不安もおさまったけれど、この先に対する不安はまだ残っている。

とりあえずハマナカから出ている本はハマナカの動画に頼ろう。おかしなものが出てこないことを祈るばかりだ(ほんといろいろ信頼できなくなっていて……)。

基礎本の出版社の作品についてはどうしたものか。自分の知識でカバーできる部分はいいのだが、それを超えたものは昭和の付録冊子に頼るとして、そこにも載っていなかった場合は……どうしたもんだろうな……。

コメントを投稿

別ページに移動します