おやつ袋、完成。

おしりはこんな感じ。

今回は編み方をきちんと確認したし、紐もきっちり撚った。でも出来は別に前回と変わらないような気がする。まあ、前回は前回で間違えつつもそれなりになるよう努力したからな。そもそもこの編み方、多少のしくじりはあっても極端におかしなことにはならないのかもしれない。ならば模様を入れたりなんだり工夫もしやすいだろうか。 ここから編み物とは関係のない話題。SFの話。

こないだ、折りたたみはさみから思考が横道に逸れて『折りたたみ北京』と『三体』を読むかと思ったわけだが、近場の比較的大きな本屋で探してみた。

最近、ハヤカワ文庫SFをたくさん置いているような本屋を近隣では見かけなくなってしまったので、あまり期待はしていなかった。昔はあそことここ、という具合に複数あったんだけどな。

本屋でフロアをじっくり回るのは危険すぎるので(荷物が大変なことになりかねない)、ハヤカワ文庫の棚を探してそこしか見ないことにした。

その結果はこう。

『三体』は平置きだったので、すぐには見つけられなかった。SFはあんまり平置きされないと思っていたが、これは違うらしい。しかも続編らしきものも並んでいたので、どれだ最初のやつはとしばらく悩んだ。 『紙の動物園』は『折りたたみ北京』の代わり。確か作者が同じだった気がする。確か。たぶん。中国SFって知らないんだよな。

目当てがあったというのに、書架でいちばん最初に手に取ったのは、写真のいちばん下のテッド・チャン。この人は台湾系アメリカ人で、94年頃のSFマガジンに載った「理解」を読んで即座に夢中になった。短い作品だけれど、これはすごい、と興奮しながら立て続けに何度も読んだほど。

寡作なので今のところ『あなたの人生の物語』という短編集しか持っていない。なお、確かこのタイトルの作品が映画になったと記憶しているが、わたしはSF小説を映画で観ると基本的に失望するので(文字で読むことにより脳内に想起されるものにくらべると圧倒的にしょぼいから)観ていない。というか、テッド・チャンの作品は映像化できるものではないと思うんだよな。思想書や哲学書を映画にできないのと同じで。

まあ、映画化されると原作とぜんぜん違うものになるのだから、映画化された作品は「あるSF小説をモチーフにしたもの」として捉えればいいわけだが、それでも観たいと思うものはほとんどない。文字で読む方がおもしろい。

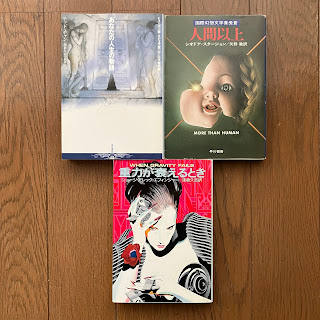

ともあれ、本は揃った。最初の2冊に巻かれていた帯は帰宅するなりすぐさま外して捨てて(いつから帯の惹句はこんな頭の悪い内容になったんだろう。こんなクソみたいな言葉にひかれて手に取るほど読み手がバカになったと思われているんだろうか)、さてどれから読むか、と思ったのに気がつけば本棚から別の3冊を取り出していた。

……まあ、テッド・チャンはな。また「理解」読みたいなと思っちゃったんだからしょうがない。ほんと好きなんだなと改めて思ったり。 スタージョンの『人間以上』は、『紙の動物園』の帯に「国際幻想文学賞受賞」と書いてあったので、その賞といえば『人間以上』だよなと連想してしまった。これも何度となく読み返した作品で、もしこれが映画になったら間違いなくゴミだと思う。文章に漂うなんとも表現しがたい空気は映像にできるはずがない。

ジョージ・アレック・エフィンジャーの『重力が衰えるとき』は……うちの書架ではテッド・チャンの隣にあったから。これも何度も何度も読んだな(というか持っている本の大部分は何度も読み返しているか)。80年代サイバーパンクの作品なのだけれど、舞台がイスラム世界。イスラム世界で生きるうえでの難しさ(女性じゃなくて男性の)について最初に知ったのはこの小説でだった。実際どこまで現実に近いのかわからないけれど。

どういうわけだかサイバーパンクでいちばん読み返すことが多いのがこの本。だから目に入ったら読みたくなるのは仕方ない。

せっかく新しい本を買ってきたのに、なんで「まずうちにある3冊を読んでから」ということになったのか。

ところで、本屋で探しているときにニール・スティーヴンスンの『スノウ・クラッシュ』の文庫本を見つけた。

これは90年代に翻訳されたとき、同時代のサイバーパンクだと思ってすぐに買った。80年代のサイバーパンクがあんなにおもしろいのならば、90年代の作品はより自分の感覚に近くなっているのかもしれない、という期待もあったのだと思う。

でも結果はひたすらつまらなかった。悪くない、と思ったかどうかすら怪しくて、ゴミではなかったと思うけれど、目新しさがないというか。

たいていのSFは古いものであっても「そういう発想をするのか」という部分が少なからずあるというのに、『スノウ・クラッシュ』はそれがまったくなかった。既視感がすごくて、しかし昔のSFの焼き直しでもない。

要するに、書いてあることが「だいたい想像がつくもの」だったのかもしれない。既にパソコンがそれなりに普及していた時代だったし、Mac関連の雑誌を読んでいたせいか技術的な未来について、素人ながらもある程度は知識を得てぼんやり想像できてもいたので、それらを集約すると『スノウ・クラッシュ』の世界はわかりやすすぎた、ということなのだろう。

ほんと、些細なことでも「そういう発想をするのか」というのがおもしろいんだよな。確か「皮膚にぴったりと密着した服が普及している未来において『冷凍睡眠から目覚めた人』を見分ける方法は、座るときにズボンを少し引き上げる動作をするかどうか」という内容を何かで読んだ記憶があるんだけれど、あれはなんだったかな。『夏への扉』だったかな。記憶が曖昧。

座るときにズボンを引き上げなくても済む服、なんてのはどういう視点で世界を見れば出てくるんだろうな。しかもそんな動作で「昔の人か、今の人か」を見分けるとか。内容的には「なるほど」と思うのだけれど、その「なるほど」への導き方がたまらなくおもしろい。

つい最近、メタバースという言葉の元ネタは『スノウ・クラッシュ』だと知った。あんなつまんない作品から引用するのかよと思ったのだが(そこまで思うほどつまんなかったのか、自分)、よく考えれば80年代のサイバーパンク作品に登場するものはどれも未だ実現していない技術だもんな。そこから引用できるはずもないか。

コメントを投稿

別ページに移動します